.

ARGOMENTO: STORIA NAVALE

PERIODO: XIX SECOLO

AREA: REGIA MARINA

parole chiave: pirofregata Re d’Italia, caratteristiche tecniche e di armamento

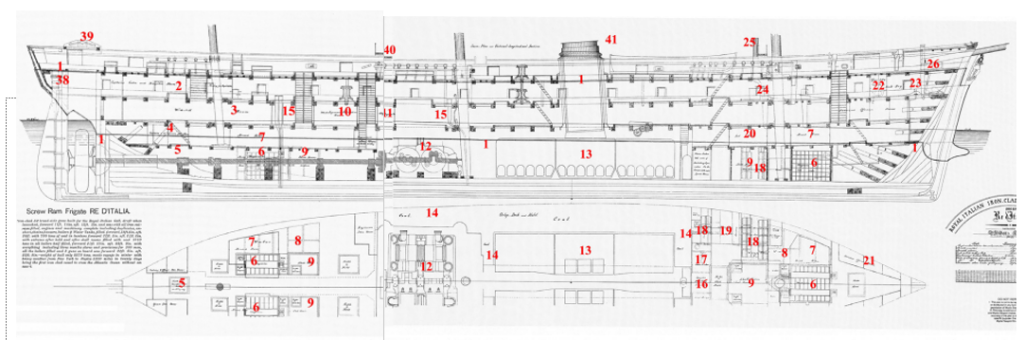

Le dimensioni della Re d’Italia, indicate sui piani originali, erano le seguenti:

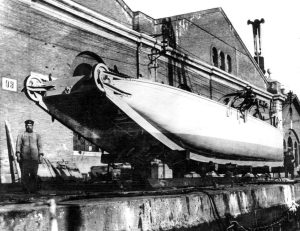

lunghezza tra le perpendicolari 86,5 m, larghezza massima 16,15 m; dislocamento a pieno carico 6.248 t, delle quali 2.600 costituivano il peso del solo scafo; l’altezza metacentrica era di 3,14 m29. L’immersione ovviamente variava a seconda delle condizioni di carico della nave: nel viaggio di trasferimento in Italia, con a bordo 1.026 tonnellate di carbone30 e provviste per tre mesi per 300 uomini, era di 6,8 m a prua e 7,21 a poppa. L’armamento previsto era di trentadue cannoni. Lo scafo era molto slanciato con ruota di prua rettilinea e leggermente inclinata; le sue linee eleganti e la forma concava delle linee d’acqua a prora erano simili a quelle delle navi mercantili disegnate da Webb, anche se meno accentuate. Anche la sezione trasversale dello scafo era molto più massiccia per poter sostenere il maggior peso derivante dalla corazzatura e dall’armamento. L’accentuata rientranza delle murate, evidente nella fotografia n. 3, aveva lo scopo di avvicinare maggiormente all’asse longitudinale della nave il peso della sezione più alta della corazza, aumentando la stabilità e riducendo il rollio.

Secondo i resoconti giornalistici statunitensi era la prima volta che un tale accorgimento veniva applicato ad una corazzata, ma in realtà anche le murate delle altre corazzate europee coeve alla Re d’Italia presentavano una rientranza simile, anche se forse meno accentuata. Fatta eccezione per la lunghezza inferiore, il profilo delle Re d’Italia era molto simile a quello dell’Ammiraglio Generale. Lo scafo fu costruito con legno di quercia bianca americana. Le ordinate raggiungevano lo spessore massimo di 50 cm a centro nave e nella sezione coperta dalla corazza erano affiancate senza spazi vuoti tra l’una e l’altra. Lo spessore del fasciame esterno in corrispondenza della cintura corazzata avrebbe dovuto essere di 22,8 cm, ma Webb di sua iniziativa ridusse quello delle tavole sottostanti i corsi superiori di corazza a 20,3 cm, per formare un “dente” di sostegno alle piastre.

Un secondo “dente” era costituito da un “bottazzo” dello spessore di 45 cm fissato alle ordinate in corrispondenza dell’estremità inferiore della corazza. Secondo un appunto scritto presumibilmente dal costruttore su uno schizzo della prua della nave lo spessore complessivo della fiancata sottostante la corazza variava tra 61 e 76 cm. Lo scafo era irrobustito da una doppia maglia di bande di ferro incrociate a X, spesse 2,2 cm, che si estendeva lungo tutta la superficie interna dello scafo stesso. Una maglia era annegata nella superficie esterna delle ordinate e l’altra, collocata sulla superficie interna delle ordinate, era annegata nel fasciame interno. Una fascia longitudinale di ferro dello stesso spessore, fissata alle estremità superiori delle bande diagonali ed alle ordinate, correva lungo tutta la lunghezza dello scafo. La cintura corazzata si estendeva per l’intera lunghezza dello scafo; in verticale andava dal trincarino del ponte di coperta fino al disotto della linea di galleggiamento dove a centro nave arrivava alla profondità massima di circa 1,8 m, mentre si riduceva a circa 1,2 m all’estrema prua e a 1, 37 all’estrema poppa (valori approssimativi ricavati dal piano longitudinale). Il suo spessore era di 12 cm fino al galleggiamento e di 11 al di sotto di esso, mentre a poppa e a prua si riduceva a soli 9 cm 31; il suo peso totale era di circa 900 tonnellate.

Legenda: A: ponte di coperta. B: ponte di batteria. C: ponte di corridoio. 1: bordi della cintura corazzata. 2: alloggio del comandante. 3: quadrato ufficiali. 4: magazzino del comandante e degli ufficiali. 5 boccaporto di accesso all’asse dell’elica. 6: depositi munizioni. 7: magazzini del pane. 8: serbatoi dell’acqua. 9: depositi delle granate. 10: locale scuola guardiamarina. 11: cabina del capo-macchinista. 12: macchina alternativa a due cilindri. 13: caldaie. 14: carboniere. 15: pompa. 16: apparato di distillazione dell’acqua. 17: pozzo delle catene. 18: magazzini del vino. 19: magazzini viveri. 20: magazzino delle vele. 21: ripostiglio degli ufficiali. 22: latrine infermeria ufficiali. 23: infermeria equipaggio. 24: cucina equipaggio. 25: canna della cucina. 26: latrine equipaggio. 27: osteriggi e carabottini. 28: occhi di bue per l’illuminazione del ponte di corridoio. 29: boccaporti delle carboniere. 30: locale equipaggio. 31: casse vestiario equipaggio. 32: cuccetta del comandante. 33: armadio e vasca da bagno del comandante. 34: vasche da bagno degli ufficiali (a dritta) e dei fuochisti (a sinistra). 35: camerini dei guardiamarina e del secondo macchinista. 36: camerini degli ufficiali. 37: pozzo dell’elica. 38: testa del timone. 39: apparato di sollevamento dell’elica. 40: “palco di comando”. 41: fumaiolo retratto. 42: portelli per eventuali cannoni di coperta. – per una migliore visione dello schema vedere ilsito originale

Per quanto riguardava la fornitura, il contratto lasciava libero Webb di ricorrere ad una fonderia europea o statunitense. Nel primo caso il Governo italiano si sarebbe fatto carico del costo del trasporto delle piastre a New York. Poiché Webb ebbe difficoltà nel reperire negli Stati Uniti piastre della qualità richiesta per superare le prove di resistenza prescritte dalla Marina italiana, mutuate da quelle della Marina francese, si dovette rivolgere alle fonderie francesi Marrel. Solo le piastre dell’estrema poppa e prua furono prodotte negli Stati Uniti dalla Nashua Company 32

Fine IV parte – continua

Aldo Antonicelli

Estratto da La Pirofregata corazzata Re d’Italia di Aldo Antonicelli – NAM anno 4 (2023), Fascicolo n. 16 Storia Militare contemporanea (novembre) che può essere letto integralmente seguendo questo link https://www.academia.edu/108755759/La_pirofregata_corazzata_Re_dItalia?email_work_card=abstract-read-more

Note

29 Le dimensioni effettive superarono quelle stabilite dal contratto che erano: lunghezza 83,8 m, larghezza 15,8, dislocamento 5.791 t.

30 Come risulta dalla nota presente sul piano verticale della Re d’Italia In quell’occasione erano stati riempiti di carbone anche i depositi delle granate e la parte poppiera della stiva.

31 ACdS, busta 60, n. 7.524, Ministero della Marina, Direzione Generale, Informazioni circa la perdita del Re d’Italia e circa le costruzioni e l’artiglieria navale italiana.

32 ACdS, busta 60, 23/9/1863 New York, Articoli addizionali al contratto per la costruzione di due fregate corazzate.

Alcune delle foto presenti in questo blog possono essere state prese dal web, citandone ove possibile gli autori e/o le fonti. Se qualcuno desiderasse specificarne l’autore o rimuoverle, può scrivere a infoocean4future@gmail.com e provvederemo immediatamente alla correzione dell’articolo

PAGINA PRINCIPALE - HOME PAGE

.

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.