livello elementare

.

ARGOMENTO: OCEANOGRAFIA

PERIODO: XX-XXI SECOLO

AREA: NA

parole chiave: Sonar, Side Scan Sonar

Grazie alla ricerca militare, negli ultimi quarant’anni sono stati sviluppati sistemi acustici, derivati dai sonar, per la ricerca oceanografica civile rendendo possibile la descrizione dei fondali marini con definizioni altissime. In altri articoli che abbiamo pubblicato in passato abbiamo spesso citato la mappatura dei fondali ottenuta con questi sonar particolari. Oggi cercheremo di scoprirne maggiormente le caratteristiche descrivendo il loro funzionamento in parole molto semplici.

mosaico dei dati del sonar multibeam raccolti durante il Mid-Cayman Rise dall’Okeanos Explorer. La prospettiva guarda a ovest-nord-ovest e il Monte Dent è visibile in primo piano. NOAA Okeanos Explorer Program, Mid-Cayman Rise Expedition 2011 File:Map0033076781x800x800.jpg – Wikimedia Commons

Partiamo dall’inizio

I primi sistemi SOund NAvigation e Ranging (comunemente chiamati sonar) nacquero durante la seconda guerra mondiale per scoprire i sommergibili nemici, tracciarli e poi attaccarli. Nel tempo questi sistemi si sono evoluti non solo tecnicamente, e sono oggi impiegati in moltissime applicazioni nel campo scientifico e civile.

Volendoli descrivere con parole molto semplici, i sistemi sonar consistono in un trasmettitore, che ha il compito di inviare impulsi di energia sonora attraverso l’acqua, ed un ricevitore che rileva eventuali segnali di ritorno (echi). Questi echi possono essere dovuti ad masse nel volume d’acqua o posti sul fondo del mare. Quando l’impulso sonoro viene riflesso dall’oggetto restituisce l’eco al ricevitore che lo trasforma in un segnale elettrico che viene quindi rappresentato su un monitor.

Ma come funziona?

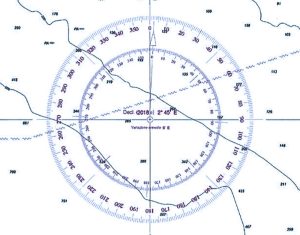

Tutto si basa su un semplice principio geometrico ovvero che ogni oggetto può essere definito nello spazio attraverso il suo rilevamento relativo rispetto ad una direzione conosciuta ed una distanza. Il rilevamento è in pratica l’angolo rispetto alla rotta del vettore che trasporta il sonar (ad esempio 30 gradi a sinistra della rotta della nave che utilizza il sonar). Il calcolo della distanza è relativamente più semplice ed è legato alla conoscenza della velocità di propagazione del suono nell’acqua e del tempo trascorso dall’emissione alla ricezione del segnale di ritorno..

Conoscendo la velocità del suono nell’acqua, il calcolo è relativamente semplice. L’insieme delle informazioni degli echi (rilevamento e distanza) ricevuti consente quindi di identificare la posizione relativa di un oggetto sott’acqua. Elaborando la risposta e sommando tutte le informazioni è quindi possibile costruire delle immagini.

Ora vediamo le varie tipologie:

Side scan sonar (SSS)

I SSS sono tra gli strumenti oceanografici più efficaci per l’esplorazione subacquea perché in grado di effettuare ricerche su vasta area in modo rapido e riprodurre un’immagine dettagliata dei fondali a prescindere dalla trasparenza dell’acqua. Essi sono montati su dei piccoli siluri (towfish) e possono essere trainati anche da piccole imbarcazioni.

Il SSS utilizza un dispositivo sonar che emette impulsi a singolo fascio verso il fondale marino. L’intensità dei riflessi acustici dal fondo marino è registrata in una serie di sezioni trasversali. Quando vengono “cucite” insieme lungo la direzione del movimento, esse formano un’immagine del fondo del mare all’interno della larghezza di copertura del raggio. Le frequenze sonore utilizzate nel sonar a scansione laterale di solito vanno da 100 a 500 kHz; le frequenze più alte producono una risoluzione migliore ma hanno di contro una portata minore. Questo è un concetto importante che deve essere considerato nella scelta dei sonar: una scoperta lontana richiede basse frequenze, dettagli maggiori (migliore discriminazione) richiedono alte frequenze.

Side Scan Sonar: Sumber Gambar da http://www.jwfishers.com//sss1HR.jpg

Gli echi di ritorno vengono quindi elaborati da un computer di bordo che consente agli operatori sonar (tecnici specializzati nell’impiego di questi apparati) la visualizzazione della situazione e la valorizzazione delle immagini di magiore interesse.

L’uso dei SSS va da campo militare oceanografico a quello scientifico. Ad esempio può essere utilizzato per condurre ricerche nel campo dell’archeologia marina anche a grandi profondità restituendo immagini quasi fotografiche di oggetti sul fondo; queste immagini se messe in combinazione con campioni di fondali marini consentono di comprendere le differenze nei materiali e nel tipo di sedimento o di vegetazione presente sul fondale marino. Le immagini del sonar a scansione laterale sono comunemente usate anche per rilevare ostacoli sul fondo del mare che potrebbero essere pericolosi per le installazioni di apparecchiature dell’industria petrolifera e del gas (off shore), e consentono di esaminare lo stato delle condutture e dei cavi sul fondo del mare.

I dati della scansione laterale vengono spesso acquisiti insieme ai sondaggi batimetrici e ai dati del profiler inferiore, fornendo così una visione della struttura superficiale del fondale marino. Non ultimo, il SSS viene utilizzato anche per la pesca, operazioni di dragaggio e studi ambientali. Nel campo militare è utilizzato per il rilevamento di oggetti sul fondo che potrebbero essere pericolosi per la comunità (mine, siluri ed esplosivi).

Fine I parte – continua

.

.

Alcune delle foto presenti in questo blog possono essere state prese dal web, pur rispettando la netiquette, citandone ove possibile gli autori e/o le fonti. Se qualcuno desiderasse specificarne l’autore o rimuoverle, può scrivere a infoocean4future@gmail.com e provvederemo immediatamente alla correzione dell’articolo

PAGINA PRINCIPALE

- autore

- ultimi articoli

ammiraglio della Marina Militare Italiana (riserva), è laureato in Scienze Marittime della Difesa presso l’Università di Pisa ed in Scienze Politiche cum laude all’Università di Trieste. Analista di Maritime Security, collabora con numerosi Centri di studi e analisi geopolitici italiani ed internazionali. È docente di cartografia e geodesia applicata ai rilievi in mare presso l’I.S.S.D.. Nel 2019, ha ricevuto il Tridente d’oro dell’Accademia delle Scienze e Tecniche Subacquee per la divulgazione della cultura del mare. Fa parte del Comitato scientifico della Fondazione Atlantide e della Scuola internazionale Subacquei scientifici (ISSD – AIOSS).

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.