livello medio

.

ARGOMENTO: GEOPOLITICA

PERIODO: XXI SECOLO

AREA: MEDIORIENTE

parole chiave: Solemaini, Trump, politica mediorientale

.

E’ con piacere che pubblico questo saggio del professor Daniele Scalea, Presidente del Centro di Studi Politici e Strategici Machiavelli, sulla situazione in Medioriente dopo l’uccisione del generale iraniano Soleimani. Se ricorderete, in occasione degli eventi recenti avvenuti a Hormuz, avevamo affrontato il problema del crescere della tensione in quello che è attualmente il più sensibile choke point del mondo. Un blocco dell’area porterebbe conseguenze catastrofiche per le economie mondiali, ma non gioverebbe nemmeno all’Iran, la cui economia non versa certo in buone condizioni. Cosa bisogna aspettarsi nel futuro? Questa guerra fredda fra gli Stati Uniti e l’Iran potrebbe perdurare con attacchi asimmetrici iraniani contro gli interessi americani e dei loro alleati regionali, seguiti da risposte militari e politiche proporzionate da Washington. Una situazione rischiosa, per il traffico mercantile e la politica internazionale ché difficilmente potrebbe però portare ad una guerra dichiarata. Il saggio fornisce un’eccellente ed esaustivo quadro della situazione e sono sicuro che vi potrete trovare molti elementi interessanti di riflessione.

Il Medio Oriente dopo l’uccisione di Soleimani

Il Vicino Oriente sta attraversando quella che alcuni commentatori definiscono «la Guerra dei Trent’anni islamica», ossia un conflitto a un tempo internazionale e intersettario, i cui maggiori attori locali sono la potenza sciita dell’Iran e quella sunnita-wahhabita dell’Arabia Saudita. Una terza potenza, sempre più assertiva nella regione, è la Turchia, sunnita e via via meno secolare. Altro rilevante attore regionale, estraneo però alla religione islamica, è Israele, che avendo trovato nel frattempo un modus vivendi con gli Stati arabi percepisce l’Iran quale principale minaccia. Sono attori non statuali, ma rilevanti nella regione, i gruppi (politici, insurrezionali o terroristici) che si richiamano all’islamismo di matrice sunnita, tra i quali primeggiano Fratelli Musulmani, al-Qaida e ISIS; va notato che essi non sono scevri da connessioni con taluni Stati che li appoggiano ed entro una misura manovrano (i Fratelli Musulmani sono notoriamente vicini a Turchia e Qatar, al-Qaida ha in passato ottenuto patrocini statali in Sudan e Afghanistan).

Questo conflitto regionale è condotto principalmente con metodi indiretti e asimmetrici, ossia col ricorso a fazioni, milizie, gruppi armati o ribelli (i cosiddetti proxies) e strategie che prevedono guerriglia, attentati terroristici, colpi di Stato. I principali terreni di battaglia sono quelle aree che vedono convivere comunità sunnite e sciite, come Iraq, Libano, Siria, Yemen e gli stessi Iran e Arabia Saudita. L’Arabia Saudita ha un PIL superiore a quello iraniano (la differenza è notevole soprattutto in termini pro capite: $ 22.000 contro $ 6.000), ma è nella spesa militare che traspare il maggiore divario: mentre Tehran nel 2019 ha speso 6,3 miliardi di dollari per la Difesa (meno della Grecia), l’Arabia Saudita coi suoi 70 miliardi di spesa è terza a livello mondiale, dietro solo a USA e Cina. Il Paese arabo ha lanciato anche un’ambiziosa strategia di sviluppo, per affrancare la propria economia dalla dipendenza dal settore estrattivo. Allo stato attuale, tuttavia, il livello di spesa e ambizione della monarchia saudita non è stata pareggiata da risultati apprezzabili: l’intervento militare in Yemen, l’embargo al Qatar, il sostegno all’insurrezione siriana, hanno avuto tutti esiti piuttosto negativi. L’Iran, dal canto suo, può contare su una popolazione numerosa (83 milioni di abitanti – 50 in più dell’Arabia Saudita) e sul suo tradizionale primeggiare, tra le nazioni islamiche, nelle lettere, nelle arti e nella tecnologia.

La maggiore efficienza si palesa nel rappresentare una potenza militare più temibile di quella saudita, rivelatasi in grado di condurre con successo complesse operazioni di proiezione, intelligence e guerra asimmetrica: si veda la rete di governi e milizie clienti che ha creato nella cosiddetta «mezzaluna sciita», dal Libano all’Afghanistan, dall’Iraq allo Yemen. Tali successi conseguiti dall’Iran nell’ultimo ventennio, per giunta sotto costante pressione dell’embargo internazionale, non devono distrarre tuttavia da un dato essenziale: l’estensione dell’influenza persiana ha approfittato in primis delle mosse avversarie, che per necessaria ricaduta o per avventatezza hanno beneficiato la Repubblica Islamica. Così è avvenuto col rovesciamento dei Talibani in Afghanistan, acerrimi nemici dei vicini sciiti; così è stato con l’abbattimento del regime di Saddam Hussein in Iraq e il conseguente prevalere della forza del numero maggioritario sciita; così infine è il caso di quanto accaduto in Siria, dove un Assad che aveva dato chiari segnali di volersi avvicinare all’Occidente e agli altri Paesi arabi è stato riconsegnato nella braccia dell’Iran dal tragico e fallito tentativo di cavalcare l’insorgenza sunnita per rovesciarlo.

L’Iran negli ultimi vent’anni ha ottenuto eccezionali successi diplomatici e militari, ma una parte del (de)merito va ai suoi avversari, che con azioni avventate in Iraq e Siria gli hanno facilitato il compito.

Come spesso accade, sulla frattura regionale si è innestata la competizione tra potenze esterne. Se la Cina, che ancora predilige gli strumenti economici, si mostra poco assertiva in una regione tanto bellicosa come il Medio Oriente, lo stesso non può dirsi degli USA e della Russia. Gli Stati Uniti d’America hanno dal secondo dopoguerra goduto della supremazia regionale, solo marginalmente minacciata durante la Guerra Fredda dall’URSS. Tale posizione è andata incrinandosi negli ultimi anni principalmente perché Washington stessa, dopo la sovra estensione raggiunta coi conflitti in Afghanistan e Iraq voluti da Bush Jr., ha cominciato a rivedere la propria strategia e desiderare un impegno meno oneroso in Medio Oriente.

Ciò è dovuto ad alcuni fattori:

• i processi di globalizzazione e finanziarizzazione economica, tradottisi in delocalizzazione e deindustrializzazione a vantaggio di una ristretta élite, hanno duramente colpito il ceto medio americano. La maggioranza dell’opinione pubblica è ormai ostile a impegni militari all’estero. Prima ancora della posizione relativamente isolazionista di Trump, già Obama aveva cercato di ridurre l’onere tramite la strategia del «leading from behind». Il trascinarsi delle missioni in Afghanistan e Iraq è divenuto l’emblema di questa stanchezza della guerra;

• negli anni ‘70, la Cina rappresentò per gli USA l’improbabile alleato che permise di mettere in scacco il nemico sovietico. Negli anni ‘90 nella Cina si vide una terra promessa per il business, il Paese dove spostare i processi ad alta intensità di manodopera lasciando in America solo quelli ad alta intensità di tecnologia. Nel XXI secolo la Cina si è palesata come la principale sfida alla supremazia mondiale di Washington. Già Obama colla strategia del «pivot to Asia» anticipò l’attenzione trumpiana sul colosso asiatico. Gli Americani necessitano di disimpegnarsi dal Medio Oriente per concentrarsi sul contenimento della Repubblica Popolare in travolgente ascesa;

• la Shale Revolution ha, nel giro d’appena tre lustri, reso gli USA pressoché autosufficienti dal punto di vista energetico. Il Medio Oriente ha così mutato (e diminuito) di significato nel calcolo strategico di Washington, non rappresentando più una fondamentale fonte d’approvvigionamento. Il progressivo disimpegno americano dalla regione sta creando un vuoto di potere che la Russia cerca di riempire. Il successo dell’intervento militare in Siria – inclusa la lealtà dimostrata verso un protegé come Assad – ha accresciuto il prestigio e l’autorevolezza di Mosca in Medio Oriente. Va precisato che in nessun modo i Russi aderiscono alla narrativa iraniana dello «Asse della Resistenza», ossia della contrapposizione frontale e ideologica alle potenze «imperialiste» e «colonialiste»: pur individuando negli USA il principale rivale in loco, e intrattenendo con Tehran rapporti di collaborazione a tratti molto stretta, Putin vuol rendere la Russia il nuovo egemone regionale, ossia sottrarre a Washington quel ruolo di broker che ha tradizionalmente svolto.

Ecco perché Mosca cerca di smarcarsi da alleanze rigide: ha aiutato la fazione sciita in Siria e dà un limitato appoggio all’Iran nello scontro diplomatico con l’America, ma nel contempo coltiva le sue relazioni con gli Stati sunniti della Penisola Arabica e corteggia serratamente la Turchia, individuando nella crescente insofferenza occidentale all’attivismo di Erdoğan una ghiotta occasione per inserire un cuneo dentro la NATO.

La situazione in Iraq

L’Iraq è un tassello indispensabile nella strategia iraniana mirante a creare una catena ininterrotta d’alleanze e influenze che dal Paese persiano conduce fino al Mediterraneo, attraversando anche Siria e Libano. La fine della dittatura di Saddam Hussein, a trazione sunnita, ha permesso alla maggioranza sciita di guadagnare il potere. Non tutti i partiti e le fazioni sciite sono tuttavia pro-iraniane: una parte di essi, solitamente definiti «nazionalisti», desiderano respingere l’egida iraniana per mantenere un potere autonomo sull’Iraq. Nel corso del 2019 massicce manifestazioni di piazza, che hanno interessato principalmente le aree di popolamento sciita, si sono svolte contro l’influenza iraniana sull’Iraq.

Tra gli sciiti «nazionalisti» si segnala Moqtada as-Sadr, ma anche Haider al-Abadi, che da primo ministro tra 2014 e 2018 cercò di mediare tra gli influssi iraniano, saudita e americano per garantirsi maggiori spazi di manovra. Il gran ayatollah Ali al-Sistani, massima autorità religiosa sciita in Iraq, molto influente a livello politico, ha in più occasioni cercato di limitare l’influenza iraniana, e di recente ha mostrato una certa vicinanza alle ragioni dei manifestanti.

I moti di piazza dimostrano che la comunità sciita non è affatto compatta: esistono fazioni ostili all’Iran che si stanno facendo sempre più forti.

Ben più vicino all’Iran è l’attuale primo ministro, Adil Abdul-Mahdi, che il 29 novembre 2019 è stato costretto a dimettersi sull’onda della mobilitazione di piazza, ma continua ad esercitare le sue funzioni in attesa che sia eletto un sostituto. Il più importante strumento dell’influsso iraniano in Iraq sono comunque le Forze di Mobilitazione Popolare (FMP), ossia un insieme di milizie sciite finanziate ed addestrate dall’Iran che nel 2014 sono state inquadrate con tale nome nell’apparato statale iracheno per combattere l’ISIS. Principali componenti delle FMP sono l’Organizzazione Badr, presieduta dall’ex ministro Hadi el-Amiri, Asa’ib Ahl al-Haq e Kata’ib Hezbollah. La forza totale è stimata in 150.000 uomini.

Le FMP hanno avuto un ruolo di primo piano nel condurre la vittoriosa offensiva contro l’ISIS, anche se sono state accusate di violenze verso i civili sunniti e attualmente contro i manifestanti anti-iraniani (si sono finora registrate centinaia di vittime).

L’uccisione del generale Soleimani

Il 2019 è stato caratterizzato da diversi attacchi con razzi contro basi americane o basi irachene che ospitano contingenti americani. Secondo le accuse americane, gli attacchi sono stati condotti dalle milizie pro-iraniane – e formalmente parte delle forze di sicurezza dello Stato iracheno – Asa’ib Ahl al-Haq e Kata’ib Hezbollah.

Dopo i primi episodi a inizio anno, Washington aveva allertato Baghdad che era pronta a rispondere con una rappresaglia militare. Trascorso un periodo di quiete estiva, i lanci di razzi sono ripresi, fino a provocare la morte di un contractor americano. A questo punto gli USA, senza chiedere il consenso del Governo iracheno ma limitandosi a dargli un preavviso, il 29 dicembre hanno bombardato alcune posizioni di Kata’ib Hezbollah. La milizia, per tutta risposta, ha organizzato una manifestazione violenta contro l’Ambasciata americana, approfittando del fatto che il dimissionario premier Abdul-Mahdi ha affidato la responsabilità della sicurezza nella Green Zone delle rappresentanze diplomatiche a una personalità organica alle FMP. È a questo punto che gli USA hanno scelto di rispondere con un raid mirato che ha ucciso, il 3 gennaio 2020 presso Baghdad, il comandante di Kata’ib Hezbollah e vice-comandante delle FMP Abu Hadi al-Muhandis e il maggior generale iraniano Qassim Soleimani.

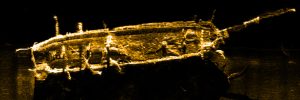

Soleimani era il comandante della Sepah-e Qods («Forza Gerusalemme»), branca d’élite dei Corpi della Guardia Rivoluzionaria Iraniana specializzata in attività di intelligence e guerra non convenzionale. La Forza Gerusalemme è fin dagli anni ‘80, quando fu costituita, artefice e responsabile della nascita, armamento, addestramento e potenziamento di molte milizie sciite in territorio estero, a partire dal libanese Hizb Allah per arrivare appunto a quelle impegnate in Iraq e Siria. È stato in particolare col sostegno dato al presidente siriano Assad contro la ribellione scoppiata nel 2011, e poi nello sforzo contro ISIS anche in Iraq, che la Forza Gerusalemme e il suo comandante Soleimani hanno acquisito forte visibilità e prestigio, non solo in Medio Oriente. Nel contempo, è finita nella lista delle organizzazioni terroriste di USA, Canada, Arabia Saudita e altri Stati nel mondo.

Come potrebbe evolversi la situazione

Malgrado l’allarmismo mediatico creatosi nei giorni immediatamente seguenti l’uccisione del generale Soleimani, la possibilità di una guerra aperta, simmetrica e convenzionale tra USA e Iran è quasi nulla. Il presidente Trump deve parte del suo consenso al proposito di tenere il proprio Paese lontano da nuovi onerosi conflitti: vi ha mantenuto fede, malgrado le forti critiche provenienti dagli ambienti militari e della sicurezza nazionale, disimpegnandosi dalla Siria dopo aver sconfitto l’ISIS e insistendo nel dialogo coi Talibani pur di riuscire a ritirarsi dall’Afghanistan. Siccome Trump rifugge però l’arrendevolezza e vuole che al ritiro non consegua un indebolimento della posizione americana, la sua strategia prevede di assestare di tanto in tanto, quando lo ritiene necessario, dei forti colpi che rimarchino la perdurante supremazia militare di Washington: così fece con i bombardamenti anti-Assad nel 2017 e nel 2018 e così ha fatto ora mirando al «bersaglio grosso» di Soleimani, non per provocare una escalation ma al contrario contando di poterla così contenere, mostrando agli avversari che non hanno convenienza a cercare uno scontro poiché gli USA possiedono le armi migliori. L’uccisione di Soleimani è paragonabile alla mossa del giocatore di poker che, contando su un ampio stack di gettoni, alla puntata di un avversario reagisca con un rilancio esagerato per intimorirlo. Ma parallelo al rialzo compiuto con questo raid mirato, il presidente americano ha anche rimarcato che non punta ad alcun regime change, esattamente come dichiarò rispetto ad Assad all’indomani delle incursioni contro la Siria.

Privi di fondamento sono perciò quei discorsi riguardanti una presunta volontà di Trump di scatenare una guerra per distrarre dall’impeachment (che del resto non ne sta per ora minando la popolarità) e procacciarsi la riconferma: la maggioranza dell’elettorato reagirebbe negativamente a un nuovo conflitto e lo punirebbe nell’urna.

Lo scorso giugno, va rammentato, Trump annunciò di aver bloccato la rappresaglia prevista per vendicare l’abbattimento iraniano di un drone americano perché la reputava sproporzionata – chiaro segnale che desiderava evitare una escalation (ma nel contempo suggerire a Tehran d’avere gli strumenti per fargli molto male).

Nel contempo, nemmeno l’Iran può desiderare di scendere apertamente in guerra con gli USA.

Il Paese persiano attraversa una delle peggiori crisi economiche della sua storia moderna, caratterizzata da diffuso malcontento popolare che periodicamente scaturisce in massicce proteste (le ultime, cominciate in novembre contro il rincaro della benzina, sono già costate centinaia di morti). La superiorità militare di Washington impedisce a Tehran di cercare uno scontro simmetrico che non potrebbe mai vincere. Il primo gennaio, in un suo messaggio, l’ayatollah Khamenei affermava che non avrebbe portato l’Iran alla guerra – proposito presumibilmente non mutato dall’uccisione di Soleimani occorsa nel frattempo. L’attacco missilistico alle due basi militari americane in Iraq, nella notte tra 7 e 8 gennaio, è stato limitato nello spazio, nel tempo e nella portata, accompagnato da esagerati proclami sui danni provocati ma anche da dichiarazioni sul fatto che non si desidera una guerra. L’Iran può senza dubbio perseguire risposte asimmetriche, ossia proseguire e magari anche incrementare le azioni di guerra non convenzionali che sta ponendo in atto contro gli USA e contro l’Arabia Saudita, che vanno dalla guerriglia di milizie amiche ai sabotaggi di infrastrutture petrolifere saudite (si vedano gli attacchi condotti con droni nel corso dello scorso anno).

Malgrado l’allarmismo mediatico, sono scarse le possibilità che l’uccisione di Soleimani porti a una guerra aperta, simmetrica e convenzionale tra USA e Iran: nessuno dei due attori la desidera.

Va considerato che questo tipo d’azioni ha già conosciuto un picco nel corso del 2019, segnale che l’Iran le considera strategiche, come ritorsione verso gli USA che hanno abbandonato l’accordo sul nucleare e reimposto le sanzioni. Non si possono escludere atti di terrorismo all’interno degli USA: il mese scorso a New York è stato condannato un immigrato libanese alla guida d’una cellula dormiente di Hizb Allah, in base alla sua confessione, incaricato di compiere rappresaglie laddove gli americani avessero colpito direttamente il suo partito libanese o l’Iran. È tuttavia improbabile che alzi troppo la posta, poiché l’uccisione di Soleimani ha sia chiarito la linea rossa tracciata da Trump (la morte di cittadini americani comporta una forte reazione) sia dimostrato una superiorità in termini d’informazione e spionaggio da parte degli americani, capaci di tracciare ed eliminare chirurgicamente una figura così importante e ben protetta delle Forze Armate iraniane. Non bisogna poi trascurare il fatto che la vittima sia stata proprio l’abile comandante del reparto iraniano che si occupa delle azioni di guerra asimmetrica, reparto che presumibilmente ne uscirà indebolito.

La guida suprema iraniana ayatollah Khamenei ha scelto di affidare la Forza Gerusalemme a quello che era il vice di Soleimani, ossia Esmail Ghaani. Essa è da un lato una nomina nel segno della continuità, ma dall’altro stride con la scelta che fu compiuta venti anni prima, quando il reparto speciale della Guardia Rivoluzionaria fu assegnata all’allora quarantenne Soleimani, imprimendole quello slancio innovativo che ne ha segnato i recenti successi; Ghaani è al contrario un generale ultrasessantenne, che non gode di quell’eccezionale rapporto di fiducia che il predecessore era riuscito a costruire con Khamenei e si traduceva in grande libertà d’azione e influenza sulle scelte strategiche della nazione.

Era stato Soleimani l’architetto dell’intervento militare in Siria, dell’utilizzo di milizie reclutate tra gli sciiti di Afghanistan e Pakistan, persino della richiesta di soccorso alla Russia per Assad. Gli era concesso di rapportarsi con siriani, russi e iracheni come un plenipotenziario più che un «semplice» ufficiale. Aveva concentrato nelle sue mani un’inconsueta unità di comando che includeva diplomazia, intelligence, forze speciali, reparti regolari e milizie irregolari. Molti ne esaltavano il carisma personale, l’instancabile attivismo e il coraggio con cui si muoveva sui fronti di combattimento, incoraggiando i propri sottoposti.

La Forza Gerusalemme rimane un reparto di elevata esperienza e professionalità che continuerà a condurre efficaci azioni a sostegno dell’influenza iraniana nel mondo, ma quasi certamente sentirà la mancanza delle capacità del suo defunto comandante.

La vicenda dell’uccisione di Soleimani impatta ovviamente sullo Stato in cui è avvenuta, ossia l’Iraq. Il Parlamento iracheno ha prontamente sbloccato una deliberazione già pendente, ossia la richiesta di evacuare le forze straniere dal Paese. Anche le fazioni politiche non esattamente pro-iraniane, come i sadristi, si sono scagliate contro l’azione americana. Tuttavia, l’eliminazione di un attore autorevole e temuto quale Soleimani – comunemente indicato come uno dei principali sponsor dell’attuale premier Abdul-Mahdi – comunica a molti iracheni, ostili all’Iran o neutrali, che la longa manus del vicino persiano non ha una stretta così salda come si credeva: la prova di forza è stata americana, la prova di debolezza iraniana. La morte di Soleimani, che aveva sollecitato e stava sovrintendendo alla repressione dei moti anti-iraniani, potrebbe imbaldanzire proprio i manifestanti che da mesi riempiono le strade dell’Iraq, e che in parte sono l’espressione del malcontento di potenti gruppi tribali per la mano pesante con cui Tehran ha gestito la sua influenza sul Paese. Al contrario, il venir meno della presenza americana rovescerebbe gli equilibri a favore dell’Iran, a detrimento di quegli attori – curdi, sunniti e appunto anche sciiti – che desiderano maggiori spazi d’autonomia. Si aprirebbero inoltre spazi alla rinascita dell’ISIS, di al-Qaida o comunque di formazioni sunnite estremiste e anti-sciite, che le forze nazionali e iraniane hanno contribuito a sconfiggere in passato, ma con l’aiuto non certo trascurabile degli USA e della vasta coalizione anti-terrorismo (i cui membri presumibilmente si ritirerebbero in massa se privati dell’ègida americana). Al voto in Parlamento erano assenti i deputati curdi e quasi tutti quelli sunniti; inoltre, al di là della deliberazione, la sua eventuale messa in atto (non è vincolante) richiede procedure e accordi che potrebbero, laddove Baghdad lo volesse, impantanare il ritiro americano in un processo lungo ed estenuante. Washington potrebbe anche rispondere con rappresaglie economiche – già minacciate da Trump – alla decisione del Parlamento, se il Governo vi darà seguito: non ultimo, revocando l’esenzione dalle sanzioni garantita a Baghdad per approvvigionarsi dall’Iran.

Non è tuttavia chiaro se gli USA desiderino davvero cercare di rimanere in Iraq.

La politica del Presidente Trump prevede esplicitamente il disimpegno dal Medio Oriente. Prima dell’uccisione di Soleimani, più di un’analista in America commentava già che valesse la pena correre il rischio di vedersi espulsi dall’Iraq, pur di rispondere all’Iran, poiché la presenza nel Paese arabo non appare più così strategica. Una soluzione di compromesso potrebbe essere quella di evacuare il resto dell’Iraq mantenendo un contingente nella Regione Autonoma del Kurdistan, che ha la facoltà costituzionalmente riconosciuta di intrattenere relazioni con l’estero.

L’accordo sul nucleare

Un capitolo a parte merita la questione dell’accordo sul nucleare iraniano, ossia il Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) fortemente voluto dal presidente Obama nel 2015. La nuclearizzazione dell’Iran costituisce sono una parte della più ampia e profonda contesa tra Washington e Tehran, ma una parte notevolmente acuta. L’Iran desidera sviluppare l’energia nucleare sia per ragioni economico-scientifiche, sia per ragioni militari, sebbene abbia sempre negato queste ultime (Israele negli ultimi due anni ha pubblicato informazioni rubate agl’iraniani che sembrano dimostrare l’esistenza di un programma nucleare di natura bellica – cosa del resto non sorprendente, per una potenza che ambisce a sfidare Israele e gli USA). Gli USA non tollerano che una potenza ostile sviluppi un armamento nucleare, memori di come ciò abbia limitato fortemente le loro opzioni quando si trovano a trattare con la Corea del Nord. Ancora più preoccupato è Israele, stante la sua vicinanza al Paese persiano che non ne riconosce la legittimità. Se è vero che l’arsenale israeliano non potrà essere facilmente eguagliato da un ipotetico arsenale iraniano, altrettanto lo è che Israele manca di profondità territoriale: poche bombe nucleari sarebbero sufficienti a spazzarlo via, di contro all’Iran che ha un territorio esteso e frastagliato. L’ombrello americano è una garanzia su cui Gerusalemme non sente più di poter fare assoluto affidamento: sia perché segnata nel carattere nazionale dall’esperienza recente della Shoah, sia per l’emergere di tendenze isolazioniste (a destra) o anti-sioniste (a sinistra) nella politica statunitense.

Il presidente Trump, spalleggiato da Israele, ha denunciato una serie di mancanze del JCPOA: oltre all’accusa all’Iran di non aver rivelato tutto sul suo pregresso programma nucleare, come richiesto dall’accordo, quest’ultimo non prevede limitazioni allo sviluppo di missili balistici – previsione contenuta solo nella risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU con cui si riconosceva il JCPOA. A fronte di questa grave lacuna, accusano gli USA, la rimozione delle sanzioni ha permesso all’Iran di disporre di miliardi di dollari investiti per finanziare milizie e gruppi terroristi. Dopo il ritiro degli USA dal JCPOA nel 2018, con la reimposizione delle sanzioni, l’Iran ha cominciato a violare deliberatamente i termini dell’accordo, con un graduale rafforzamento del programma nucleare. Il 6 gennaio scorso, in ritorsione per l’uccisione di Soleimani, ha proclamato che non si adeguerà più a nessun limite fissato nel JCPOA, rendendolo di fatto un accordo svuotato di contenuto.

| In sintesi: il negoziato sul nucleare, allargato ai temi cari a Trump, si trasforma nella ricerca di un accordo omnicomprensivo tra USA e Iran. È altamente improbabile che gli iraniani scendano a patti prima delle elezioni presidenziali americane di novembre 2020. |

Dopo il ritiro degli USA dal JCPOA nel 2018, con la re imposizione delle sanzioni, l’Iran ha cominciato a violare deliberatamente i termini dell’accordo, con un graduale rafforzamento del programma nucleare. Il 6 gennaio scorso, in ritorsione per l’uccisione di Soleimani, ha proclamato che non si adeguerà più a nessun limite fissato nel JCPOA, rendendolo di fatto un accordo svuotato di contenuto.

Parallelamente ha proceduto a un’escalation di attacchi asimmetrici a USA e Arabia Saudita, con la reazione americana culminata nell’uccisione dell’uomo che li orchestrava – il generale Soleimani.

L’Iran affronta gravi problemi economici ed è senz’altro desideroso di raggiungere un accordo che possa liberarlo dalle sanzioni; allo stesso modo Trump sarebbe lieto di trovare una soluzione negoziale per affrancarsi dall’impegno di contenere l’Iran in Medio Oriente. Ma proprio perché ha quest’obiettivo finale, ritiene necessario che un futuro accordo limiti il sostegno iraniano a milizie e gruppi armati nella regione, al contrario considerati una parte fondamentale della sua politica estera da Tehran, perché sanno che l’eventuale vittoria del candidato democratico darebbe loro, nel 2021, un interlocutore alla Casa Bianca molto più favorevole a un accomodamento che ricalchi il JCPOA. Bisogna dunque attendersi, nel 2020, un perdurare delle tensioni, con attacchi asimmetrici iraniani contro gli USA e i loro alleati regionali e risposte più o meno dure di Washington.

Una situazione rischiosa, perché a prescindere dalla volontà dei due attori rischia di sfuggire loro di mano nel circolo vizioso dell’escalation, ma che molto probabilmente non condurrà a una guerra totale.

Daniele Scalea

in anteprima i funerali di SoleiImani a Qom – autore Mehdi Bakhshi

Funeral of Qasem Soleimani in Qom 62.jpg – Wikimedia Commons

Alcune delle foto presenti in questo blog possono essere state prese dal web, citandone ove possibile gli autori e/o le fonti. Se qualcuno desiderasse specificarne l’autore o rimuoverle, può scrivere a infoocean4future@gmail.com e provvederemo immediatamente alla correzione dell’articolo

PAGINA PRINCIPALE

- autore

- ultimi articoli

Presidente del Centro studi Machiavelli per gli studi politici e strategici. M.A. in Scienze Storiche (Università degli Studi di Milano) e Ph.D. in Scienze Politiche (Università Sapienza di Roma). Docente in diverse università, attualmente docente al Master in International Counter-Terrorism e al Master in Analysis of the Middle East dell’Università Cusano, Roma. Consigliere speciale su migrazione e terrorismo del viceministro degli Affari esteri italiano Guglielmo Picchi (2018-19). E’ autore di quattro libri.

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.