.

livello medio.

ARGOMENTO: STORIA NAVALE

PERIODO: XX SECOLO

AREA: ITALIA

parole chiave: sommergibili, Laurenti

.

Giocando su una disquisizione ricorrente, la differenza tra sommergibile e sottomarino (due cose concettualmente diverse), il primo passo per la transizione da un tipo di mezzo all’altro riguardò sempre lo sviluppo dell’agognato motore unico per i mezzi sommergibili.

Innanzitutto una necessaria premessa

Formalmente, sebbene con molta circospezione e riservatezza, in diversi studi del Comitato Progetto Navi e della Vasca Navale di Roma (in particolare in una memoria del 1939) venne menzionato il motore unico come una delle ipotesi e direttrici in una auspicata via di sviluppo per i battelli italiani.

colonnello ingegner Cuniberti

Già con l’apparire dei primi sommergibili, sulla fine dell’800, l’ipotesi ottimale, e prevalente, era quella dell’utilizzo di un propulsore unico. Un’ipotesi sulla quale lavorò e si pronunciò anche il Cuniberti, per cercare di circoscrivere il tema alle possibilità e capacità realizzative italiane. Due doverose parole per Vittorio Emilio Cuniberti. Torinese di nascita, Cuniberti fu un ingegnere navale e militare italiano con il grado di colonnello del genio navale. Fra i migliori ingegneri navali del suo tempo fu, con Benedetto Brin, il maggiore progettista italiano di navi da guerra. A lui l’intuizione del concetto di corazzata monocalibro, che troverà applicazione nella HMS Dreadnought, una delle più famose navi da guerra della storia. Per la Regia Marina, Cuniberti progettò numerosi unità navali nel primo novecento, ta cui va menzionata la classe di corazzate veloci classe Regina Elena, da molti considerate le vere antesignane dell’incrociatore da battaglia.

Tornando al motore unico endotermico va ricordato che le prime realizzazioni, tra il 1874 ed il 1878, erano già dotate di un propulsore unico, endotermico, utilizzando dei motori Brayton.

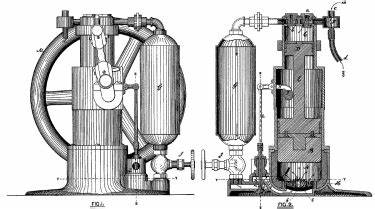

Nel 1872, un ingegnere americano, George Bailey Brayton, fece avanzare lo studio dei motori termici brevettando un motore a combustione interna a pressione costante, inizialmente utilizzando gas vaporizzato e in seguito combustibili liquidi come il cherosene. Questo motore termico è noto come “Brayton’s Ready Motor” ed utilizzava un compressore a pistoni ed un espansore a pistoni invece di una turbina ed un compressore a gas.

Viste le limitazioni di potenza/peso e le minime velocità/autonomie, nessuno dei progettisti voleva però limitarsi al binomio batterie/motore elettrico. Le ipotesi su cui si svilupparono in tutto il mondo studi a riguardo, nelle forme più disparate (spesso assurde), partirono dalle possibilità di accumulo di energia, compresa quella termica, sotto forma di vapore residuo o di reazione chimica … con evidenti rischi.

progetto Laurenti

In campo italiano, va ricordata la vendita di un progetto Laurenti per un apparato motore a vapore da parte di Fiat San Giorgio alla Royal Navy, nel 1913, poi concretatasi nella costruzione del sommergibile HMS Swordfish, che fu consegnato alla Marina britannica nel 1916.

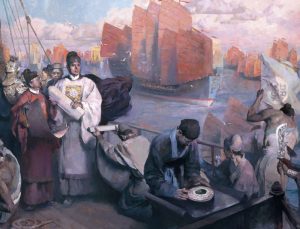

piani e sezioni del disegno originale dell’HMS Swordfish (ripuliti). HMS Swordfish fu sviluppato per soddisfare un requisito del Comitato dei sommergibili della Royal Navy per la costruzione di un battello di grandi dimensioni in grado di operare con la flotta a una velocità in superficie di 20 nodi. La maggior parte dei primi battelli britannici erano monoscafo costruiti da Vickers e la Marina era interessata a valutare altri progetti. Il capitano Roger Keyes, capitano ispettivo dei sommergibili, aveva precedentemente servito come addetto navale in Italia e si era tenuto al passo con gli sviluppi dei mezzi italiani, che includevano, in particolare, i sommergibili a doppio scafo progettati da Cesare Laurenti della Fiat-San Giorgio. Tre battelli della classe S furono ordinati per primi e Laurenti fu invitato a presentare un progetto per soddisfare il requisito della UK RN. Una curiosità: il battello nel 1917 fu in seguito trasformato in una motovedetta di superficie e ribattezzato S1 – circa 1916 – Fonte UK Admiralty circa 1910 – autore Uk Admiralty contractor – UK government public domain

HMS Swordfish dal libro “From The Romance of A Submarine” (1919) – di G. Gibbard Jackson – autore non noto ma probabilmente del British government – Public domain HMS Swordfish2.jpg – Wikimedia Commons

Questo portò la Fiat San Giorgio a proporre un’analoga offerta alla Regia Marina italiana, che non ebbe però seguito per la dura opposizione dei responsabili della componente subacquea, che erano a conoscenza dei fallimentari risultati delle costosissime esperienze francesi di pochi anni prima.

Il progetto Cardile e il progetto Del Proposto

In Italia, ancora durante la prima guerra mondiale, si continuavano a seguire almeno due filoni di studio: uno teoricamente molto avanzato ma, dal punto di vista degli impianti, molto complicato, che era teorizzato dall’ingegner Domenico Cardile (oggetto di una pubblicazione sulla Rivista marittima del novembre 1916) e l’altro sviluppato dall’ingegner Del Proposto, meno avanzato come ciclo termodinamico ma teoricamente alla portata dei mezzi e dell’impiantistica del momento. Tra questi solo il progetto Del Proposto arrivò ad un livello di progetto esecutivo e ad una fase di sperimentazione operativa, seppur a bordo di una unità ausiliaria, la M/C Acheronte.

Va sottolineato che il sommergibile con propulsione ibrida, motore endotermico e motore elettrico alimentato da un banco di batterie, fu un compromesso; una sorta di pedaggio pagato dall’evoluzione del battello subacqueo ma, in effetti, un ripiego di fronte agli insuccessi della propulsione unica. Il vantaggio di questo tipo di propulsione ibrida era la possibilità di ricaricare le batterie in emersione (e più tardi in affioramento) e tornare ad immergersi senza dover rientrare in porto una volta esaurita l’autonomia (data dalla carica delle batterie).

Gli studi

In Italia la questione del motore unico fu oggetto di molti studi, obbiettivo prioritario sin dai primordi dell’arma subacquea, e questa tendenza probabilmente tolse qualche attenzione e risorsa agli studi e progetti sulla propulsione diesel elettrica. A parte alcuni esperimenti iniziali con l’aria compressa ed i primi progetti del Laurenti del 1910, l’indirizzo generale riguardava l’impiego dell’ossigeno in due forme:

- far operare il motore a combustione interna, miscelando l’ossigeno con i vapori di un idrocarburo;

- utilizzare i gas di scarico in sostituzione dell’azoto dell’aria, in cui diluire l’ossigeno ed immettere nel cilindro questa miscela gassosa in sovrappressione relativa (indicativamente di un’atmosfera) come fluido di lavaggio sino alla fine del periodo di compressione.

In questo modo s’ipotizzava di far funzionare sott’acqua un motore a combustione interna.

Il ciclo Cardile

Il ciclo aveva molte analogie impiantistiche con la macchina a vapore, con il ricorso a condensatori ed a complicati circuiti di acqua di refrigerazione, ma aveva problemi di resistenza legati alla pressione alla massima profondità raggiungibile. Il progetto, riferito ai battelli dell’epoca ed a una potenza installata di 500Hp, puntava ad un’autonomia subacquea di circa 10 ore.

La TOSI puntava molto sull’adozione del sistema che avrebbe da un lato ridotto il gap commerciale di cui soffriva nei confronti della FIAT San Giorgio per le costruzioni italiane, ma dall’altro avrebbe aperto grandi possibilità di esportazione (Collezione Ragnoli, Rivista Marittima – Novembre 1916)

Si trattava di un motore unico in senso assoluto, senza nessuna concessione all’ibrido-elettrico, basato (forse con molta fede e minore sostanza) sull’affidabilità del motore in qualsiasi circostanza e modalità di impiego; evidentemente non c’era possibilità di ricaricare la fonte di energia (ossigeno contenuto in bombole) per cui, dopo aver esaurito l’autonomia disponibile, il sommergibile avrebbe potuto operare solo in superficie, come unità silurante o avrebbe dovuto rientrare alla base per rifornirsi.

L’ipotesi del Cardile era riferita allo “stato dell’arte” dell’epoca e considerava un motore diesel (TOSI) da 500 HP, valutando che, per il funzionamento in immersione a differenza della normale configurazione, il motore unico avrebbe richiesto ausiliari ed apparecchiature speciali che per la potenza di 500 cavalli avrebbero raggiunto il peso stimato totale (a secco) di circa 11 tonnellate. Un peso legato alla necessità di bombole ad alta pressione, serbatoi resistenti a pressione per i gas di scarico e relative condotte refrigerate e presso-resistenti, eiettori per l’ossigeno, pompa per l’ossigeno, pompa di scarico, pompa di circolazione, pompa condensatore eiettore, tubatura estesa di acqua di mare, valvole, ed apparecchi di manovra. Il peso totale, rifornito per assicurare 10 ore di autonomia, compreso il carburante, sarebbe stato di 46 tonnellate, compatibile – rispetto agli esponenti di peso (vedi nota) dell’epoca – con l’abolizione di ogni componente della propulsione elettrica, dal banco delle batterie ai motori elettrici, quadri e cablaggi.

La possibilità di sviluppare la potenza di quasi 500 HP in immersione veniva poi confrontata con gli accumulatori e motori elettrici che, a fronte di un esponente di peso di circa 48 tonnellate, non solo avrebbero potuto erogare potenze molto inferiori (con velocità ridotte) ma avrebbero comportato la scarica in quattro ore (con un’autonomia ridotta).

Essendo il peso delle due sistemazioni equivalente, si evidenziò un vantaggio (teorico) del motore unico del Cardile, che prospettava la possibilità di una maggiore autonomia in immersione, anche continuative. In effetti, anche ammettendo la risoluzione dei problemi di funzionamento ed efficienza del motore unico, sussistevano ben altri problemi da risolvere, gli stessi che puntualmente si ritroveranno in ogni tentativo di sviluppo nei vent’anni successivi:

| evitare contaminazioni, fughe di gas (in particolare negli ambienti esterni) con sigillo e tenuta di raccordi e contenitori che all’epoca non erano usuali |

| la necessità di mantenere una temperatura accettabile nei locali dell’apparato motore e rendere silenzioso il funzionamento del motore e dello scarico |

| di impedire che il prodotto di scarico della combustione desse luogo alla formazione di bolle o comunque di scie che facessero identificare il battello |

| di provvedere ad un sistema di bilanciamento per mantenere l’assetto malgrado i consumi ed una buona aerazione dei locali |

| di adottare strutture speciali per non deformare tenute e raccordi o la camicia dei cilindri a causa della circolazione dell’acqua di refrigerazione ad elevata pressione nei motori a combustione interna durante l’immersione |

| di evitare contropressioni allo scarico e, allo stesso tempo, assicurare lo scarico dei gas alla pressione corrispondente alla profondità da raggiungere (condizioni che menomavano comunque le prestazioni del motore) |

In effetti tutto ciò avrebbe comportato la chiusura del motore in una specie di contenitore incamiciato intorno al quale avrebbe dovuto circolare abbondante acqua di refrigerazione alla pressione di immersione e questo avrebbe inciso sia sull’esponente di peso sia sui volumi effettivamente disponibili all’ interno del battello.

Fine parte I – continua

Gian Carlo Poddighe

Nota

(*) in forma sintetica, ed anche approssimativa, gli esponenti di peso (dato 100 il “peso” totale della nave, dislocamento a p.c. per le navi militari) corrispondono in percentuale a ciascuno delle principali voci, più o meno dettagliate, riguardanti sia le parti fisse sia le parti “mobili” (inclusi materiali di consumo, quindi combustibili viveri e munizioni) di una nave; a livello progettuale si arriva ad un dettaglio estremo, accompagnando per ciascuna “voce” il peso e la posizione rispetto al baricentro e dettagliando quali sono, sempre in percentuale i pesi fissi e quelli mobili; nel caso in esame, quello tipico dei sommergibili italiani pre 2^ Guerra Mondiale, i pesi mobili erano intorno al 12% del totale. L’abilità del progettista è quella di rendere compatibili tali percentuali, in maniera da soddisfare le esigenze per cui una nave viene costruita: per assurdo una nave con abnormi esponenti di peso, relativi allo scafo ed alla protezione, e minimi esponenti dedicati ad allestimento (che riguarda anche la vivibilità) ed armamento sarebbe una nave inadatta al combattimento. Un progetto navale, nella sua ottimizzazione, è un compromesso: le costruzioni italiane dell’epoca erano sbilanciate, per problemi tecnologici, a sfavore delle prestazioni bellico/operative, con abnormi quote devolute a costruzione – per lo più chiodata e non saldata – ed all’apparato motore nella ricerca del fattore velocità.

.

Una sorpresa per te su Amazon Music unlimited Scopri i vantaggi di Amazon Prime

Alcune delle foto presenti in questo blog possono essere state prese dal web, citandone ove possibile gli autori e/o le fonti. Se qualcuno desiderasse specificarne l’autore o rimuoverle, può scrivere a infoocean4future@gmail.com e provvederemo immediatamente alla correzione dell’articolo

,

.

- autore

- ultimi articoli

Ufficiale del Genio Navale della Marina Militare Italiana in congedo, nei suoi anni di servizio è stato destinato a bordo di unità di superficie, con diversi tipi di apparato motore, Diesel, Vapore, TAG. Transitato all’industria nazionale ha svolto incarichi di responsabilità per le costruzioni della prima legge navale diventando promotore delle Mostre Navali Italiane. Ha occupato posizioni dirigenziali sia nel settore impiantistico che delle grandi opere e dell’industria automobilistica, occupandosi della diversificazione produttiva e dei progetti di decarbonizzazione, con il passaggio alle motorizzazioni GNV.

E’ stato membro dei CdA di alcune importanti JV internazionali nei settori metallurgico, infrastrutturale ed automotive ed è stato chiamato a far parte di commissioni specialistiche da parte di organismi internazionali, tra cui rilevanti quelle in materia di disaster management. Giornalista iscritto all’OdG nazionale dal 1982, ha collaborato con periodici e quotidiani, ed è stato direttore responsabile di quotidiani ricoprendo incarichi di vertice in società editoriali. Membro di alcuni Think Tank geopolitici, collabora con quotidiani soprattutto per corrispondenze all’estero, pubblica on line su testate del settore marittimo e navale italiane ed internazionali. Non ultimo ha pubblicato una serie di pregevoli saggi sull’evoluzione tecnologica e militare sino alla 2^ Guerra Mondiale, in particolare della Regia Marina, pubblicati da Academia.edu.

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.